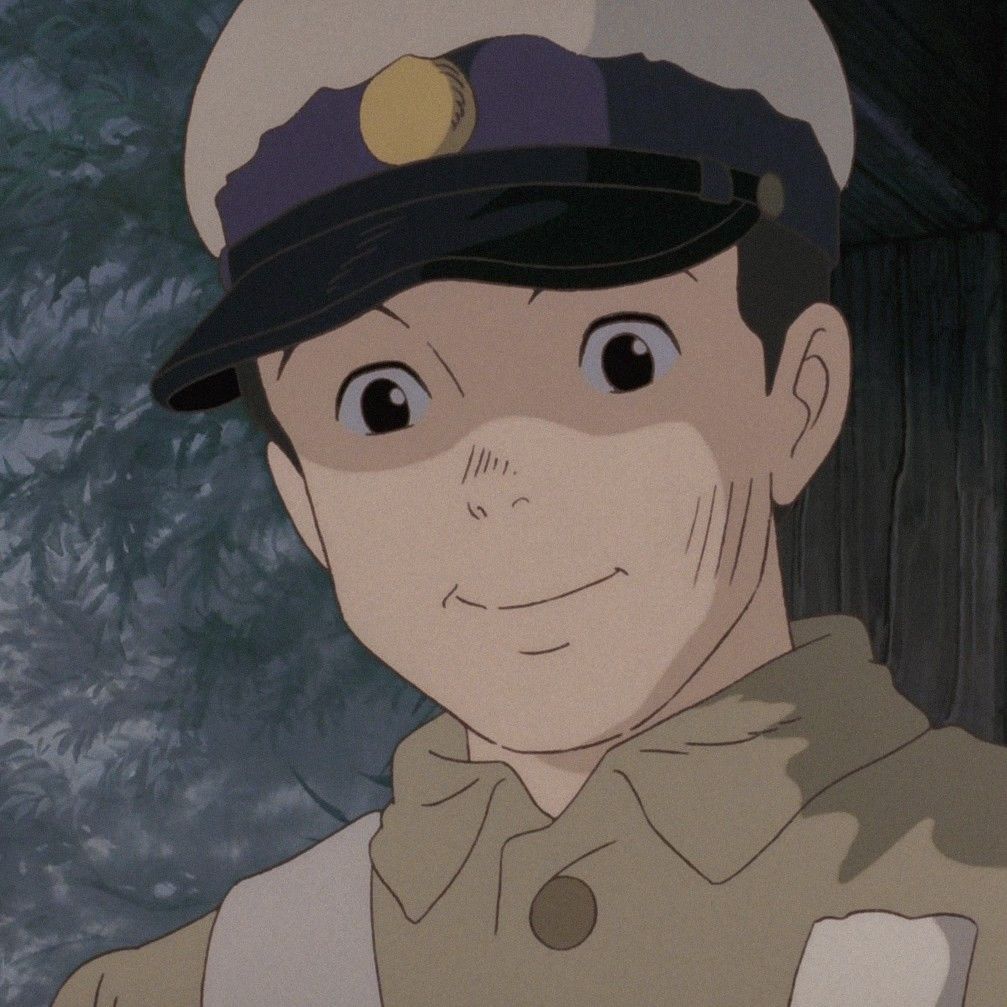

8月15日(金)から3週連続でジブリ作品が放送されます。その初回を飾るスタジオジブリの名作『火垂るの墓』。

『火垂るの墓』といえば、戦争によって両親を失い、頼るべき大人もいない中で、兄弟ふたりだけで生き抜こうとする姿は、多くの視聴者の心に深く突き刺さり、大ヒットとなったアニメ映画です。

しかし、戦争の残酷さや社会の冷たさが強烈に伝わる作品でもあるのです。

そんな『火垂るの墓』のラストシーンで、清太がこちらをじっと見つめる“カメラ目線”の瞬間には、ただ映像を眺めるだけでは分からない深い意味が込められていると話題になりました。

この記事では、『火垂るの墓』のラストシーンで清太がこちらをじっと見つめる“カメラ目線”になるその意図や理由について解説して行きます。

「火垂るの墓」清太のカメラ目線の意図とは?

「火垂るの墓」で清太がカメラ目線になるのは二回と言われてたけど、僕は三回だと思うな。

— ToYoo! (@hanemaru77) April 20, 2018

節子が「おなかびちびちやねん」と言った直後、生前の清太はやおらカメラの方を見てくる。この演出意図は僕の頭では理解できないけど… pic.twitter.com/AyBFq9nPAx

物語の終盤、清太は節子を膝に眠らせ、「もうお休みの時間や」と語りかけた直後、静かにこちらをじっと見つめます。

その直後に、現代の高層ビル群が映され、赤みを帯びた過去世界から現在へつながる演出がなされます。

この視線が何を意味するのか、多くの視聴者に強い印象を残しました。

そんな、清太のカメラ目線の意図について、以下のようなことが言われています。

高畑勲監督が描いた“心中物”の構造

監督・高畑勲氏は、本作を“心中物(しんじゅうもの)”として構成したと語っています。

兄妹は戦争により孤立し、外界とのつながりを断って死へ向かう…。

これは社会から分離された“閉じた二人の世界”として描かれており、その構造が破綻する様を通じて「心中」という形での終局に至っています。

これが清太のカメラ目線の意味を読み解く鍵となるのです。

成仏できない“幽霊”としての存在

映画冒頭とラストに登場する清太と節子は、戦後も現代に魂として残り続ける“幽霊”として描かれています。

二人が成仏できない理由として、戦争によって失われた「子どもとして過ごす時間」や「兄妹として味わう充足した日々」が回復不可能であることが挙げられます。

つまり、彼らは過去に囚われたまま、今も自身を見つめ続けているのです。

現代を見つめる問いかけとしての視線

清太が私たちに視線を向けるその瞬間は、単なる演出の一つではなく、観客(つまり「現代に生きる私たち」)への問いかけなのです。

戦争が奪ったもの、取り返せなかった時間、そして「生きるとは何か」を、清太は無言のまま問いかけているのです。

現代の私たちは、清太と節子の経験をどう受け止め、何を引き継ぐべきなのでしょうか。

清太のあのカメラ目線の意図には、以上のようなことがあると言われています。

とても考えさせられますね。

「火垂るの墓」清太がカメラ目線になる理由!

『火垂るの墓』で清太がカメラ目線になる意図について解説しましたが、理由についても紹介していきます。

実は、その理由にも深い象徴的な意味が込められているのです。

この視線は単なる演出ではなく、「現代に生きる私たち」への静かな問いかけなのです。

物語のラスト、清太は妹・節子の亡骸を見つめながら、ふとカメラ(=観客)をじっと見つめます。

この瞬間、彼は“物語の中の登場人物”から、“今もどこかに存在し続ける魂”へと変化したかのように見えます。

彼の視線は、「あなたならどうしたのか?」「僕たちを見捨てなかったのか?」という無言のメッセージであり、戦争の犠牲者としての訴えなのです。

また、監督の高畑勲は本作を「心中物」として構成したと語っており、清太と節子は社会から孤立し、閉じた世界で命を落としていきます。

その“閉じた世界”を超えて観客に視線を送るという演出は、二人が未だにこの世界に囚われ、成仏できていない存在であることを示唆しているとも解釈できます。

清太の視線は、戦争の悲惨さや無関心の恐ろしさを私たちに突きつけるものです。あの一瞬は、観る者に深く刺さり、時代や世代を超えて「忘れてはいけない記憶」を伝える象徴となっているのです。

「火垂るの墓」清太と節子の心中についての考察と解釈

『火垂るの墓』は、ただの戦争悲劇ではなく、「心中物」としての側面も持つ深い作品です。

清太と節子の兄妹は、戦争によって家族・居場所・社会とのつながりを失い、ふたりきりの“閉ざされた世界”に追い込まれます。

この構造はまさに、他者と断絶し、共に死を選ぶ「心中」の姿に重なります。

清太は、節子を守るという強い使命感と愛情を抱えながらも、社会に頼ることを拒み、自立に固執します。

彼の選択は結果的に、食糧難や孤立を深め、節子を死へと導いてしまいます。

しかしそれは「誰にも頼れない」「頼っても見捨てられる」という社会の冷たさに追い詰められた果ての選択でもあります。

また、節子の死後も、清太は生きることを放棄したように終焉へ向かいます。

その姿は、積極的に死を選んだのではなく、社会からの断絶が死へと導いた「消極的な心中」にも見えます。

本作における心中は、恋愛ではなく兄妹愛によるもの。

そしてその原因は、愛の暴走ではなく、社会の機能不全と無関心です。

ふたりの死は、戦争が個人の尊厳と希望を奪うことへの痛烈な批判であり、現代にも通じる「孤立の恐ろしさ」を描いています。

清太と節子の心中は、悲劇であると同時に、社会への問いかけなのです。

私たちは、彼らのような“誰にも気づかれずに死んでいく存在”を見過ごしていないか。そんなメッセージが、物語の余韻として深く残ります。

まとめ

今回は、『火垂るの墓』の清太がカメラ目線になる意図や理由について解説してきました。

その映像の一瞬は、物語の締めくくりに過ぎません。

しかし、そこには、愛情や喪失、問いかけなど多層的な意味が共鳴しているのです。

単なる映画のラストシーンではなく、時間と記憶を超えて、観る者一人ひとりに「今をどう生きるか」を問い続ける象徴的なシーンなのです。

そういった意味も感じながら、是非見てみてください!